- 手作りランプシェードの作り方①〜比較的シンプルな型を、出来るだけ詳しく、写真多めでご紹介

- 手作りランプシェードの作り方②〜布シェード製作に必要な生地の大きさ

- 手作りランプシェードの作り方③〜布シェードの『型』と生地の『柄』の相性

ランプシェードの使い方に興味のある方は

ハンドメイド

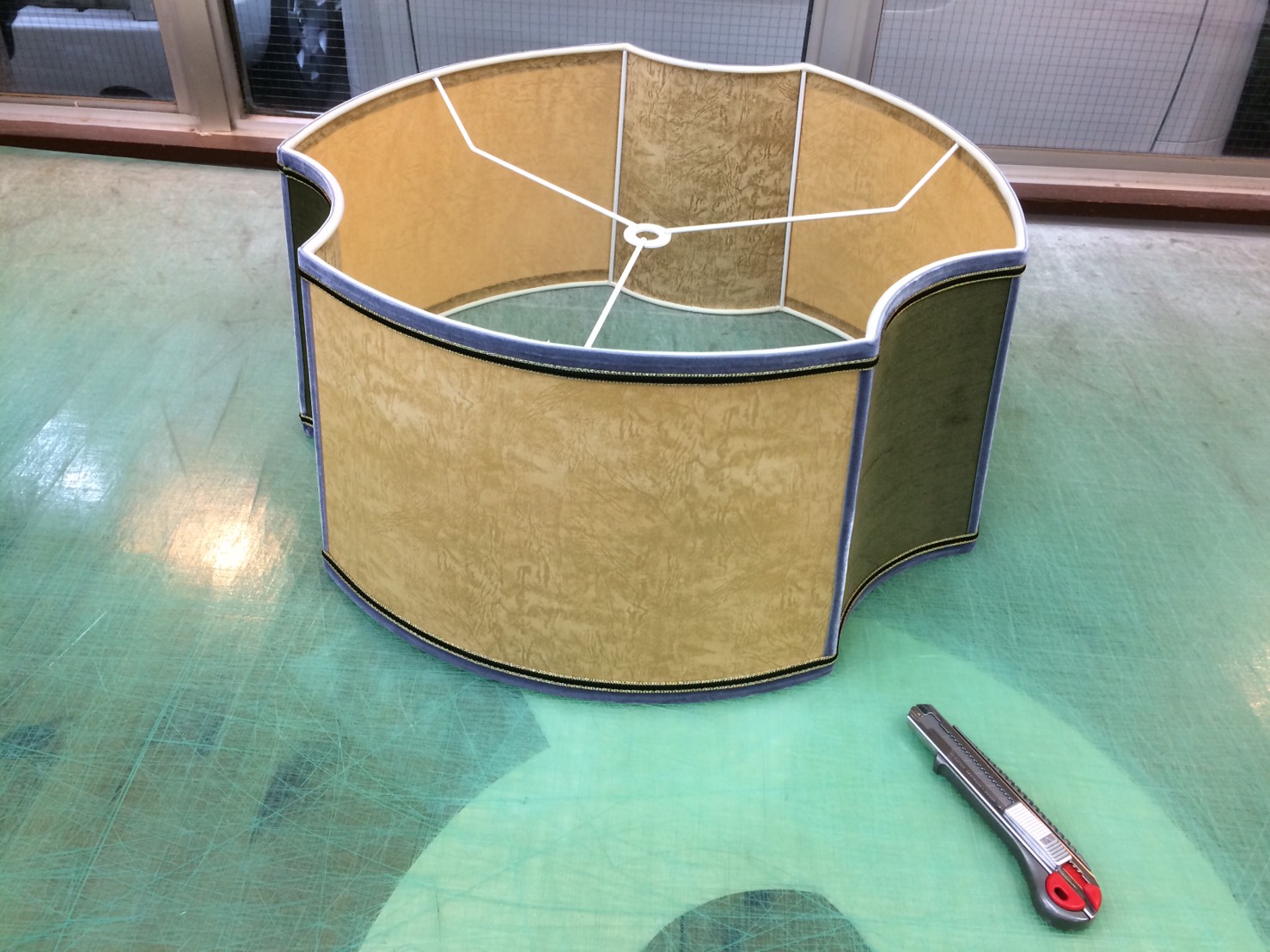

弊社工房では日々たくさんのランプシェードを製作しています。

今回はその工房の中の様子をご紹介したいと思います。

基本的に同じ型を複数個同時に製作していきますが、今回はわかりやすいように一個のシェードにフォーカスして手順を追っていきます。

職人さんたちに手を止めてもらって写真を撮っているのですが、普段なら絶対止めたくない場所で無理言って止めてもらい撮影しました。

出来るだけ細く撮ったのですが、それでも後から「この部分撮り直したいな」みたいな箇所は出てきました。

しかし、いくら図々しさに自信のある私も、さすがに「もう一度・・・」とは言えませんでしたので、わかりづらい部分ももしかしたらあるかもしれませんが、そこはご了承ください。

手前どもの仕事の紹介のために書いた記事ではありますが、もしかしたら自作のランプシェードや、自分で張替えを考えている、DIYの方々の参考にもなるかもしれないと思い、出来るだけシンプルな型で、出来るだけ特殊な工具の要らない作り方のシェードをチョイスしています。

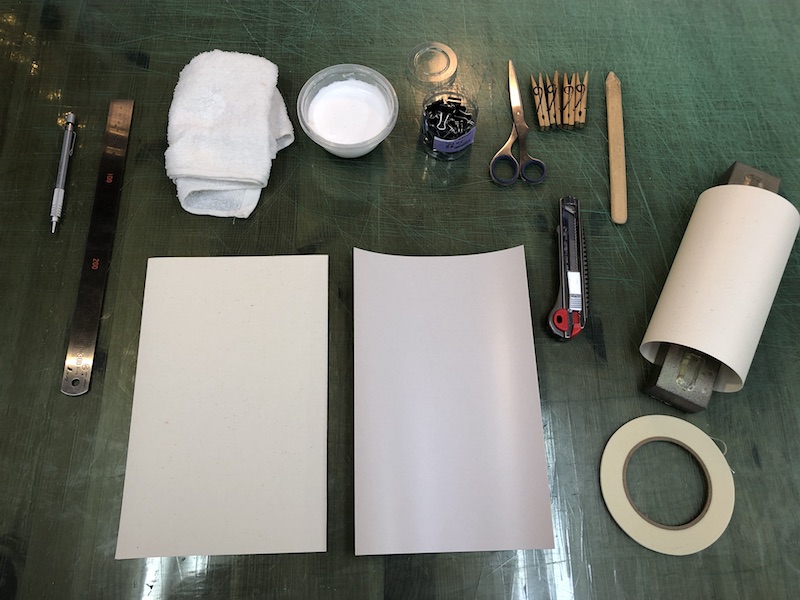

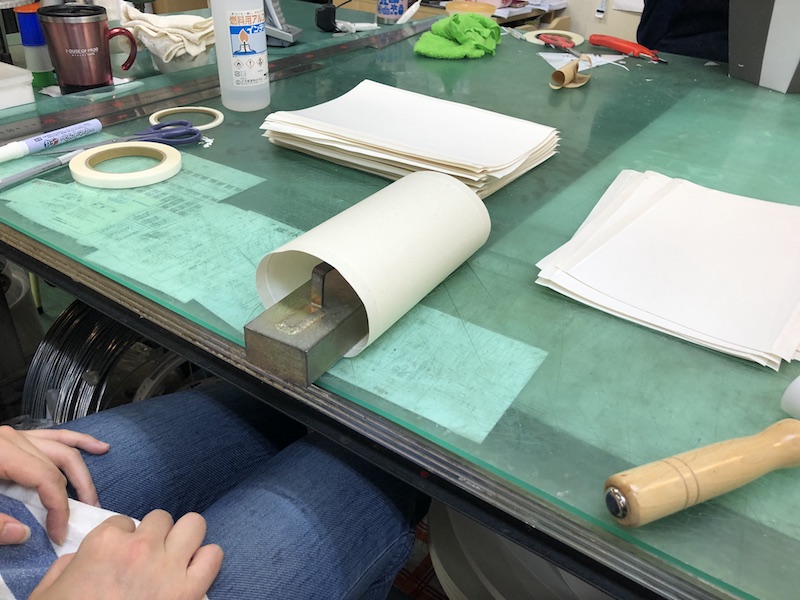

材料と道具

材料としては生地(表生地・裏張り)と枠。

加工のための道具は、

ペン

カッター

ハサミ

定規

のり

クリップ

この辺りはご家庭にもある、よく見る道具でしょう(今回は生地をビニールコーティングしたので、のりはちょっと特別なものですが)。

そのほかに

文鎮

3mm幅の両面テープ

竹べら…、

ローラー

こんなものでしょうか。

あとは仕上げ用の共生地のテープもありました。

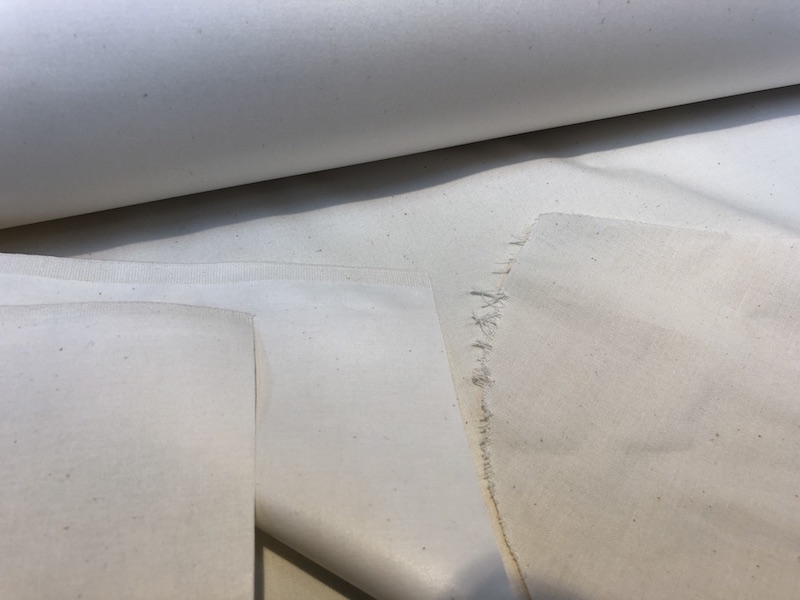

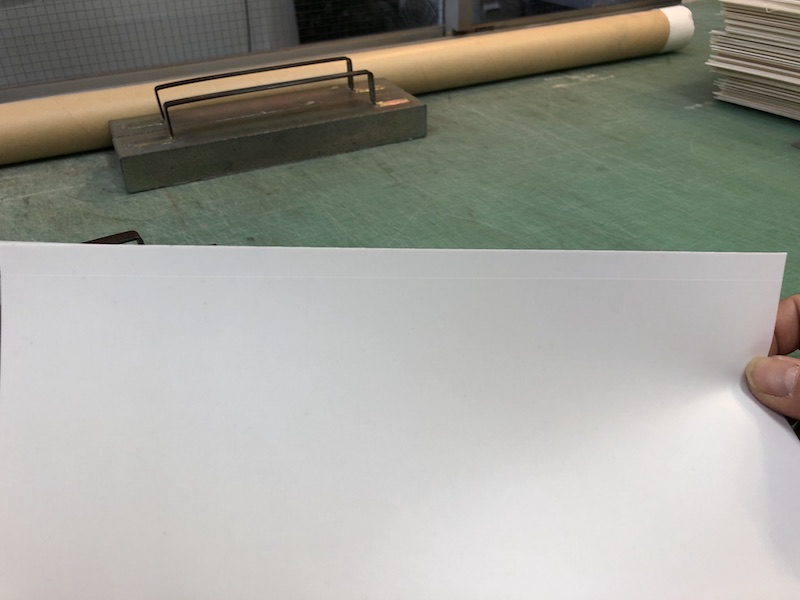

生地は先ほども書きましたが、今回表の生地は、紙・天竺生成り・ビニールコーティングと、3層のものを使用します。

写真では違いはわかりづらいと思いますが、左が3層、真ん中が紙・生地の2層、右が生の天竺生成り(1層)です。

紙を貼ることで生地のヨレを防ぐことができ、作業性が上がります。

また、切り口のホツレも防げます。

ビニールコーティングは防汚効果が期待でき、耐久性が上がります。

掃除の時に拭けるというのもメリットでしょうか。

生地の下拵え

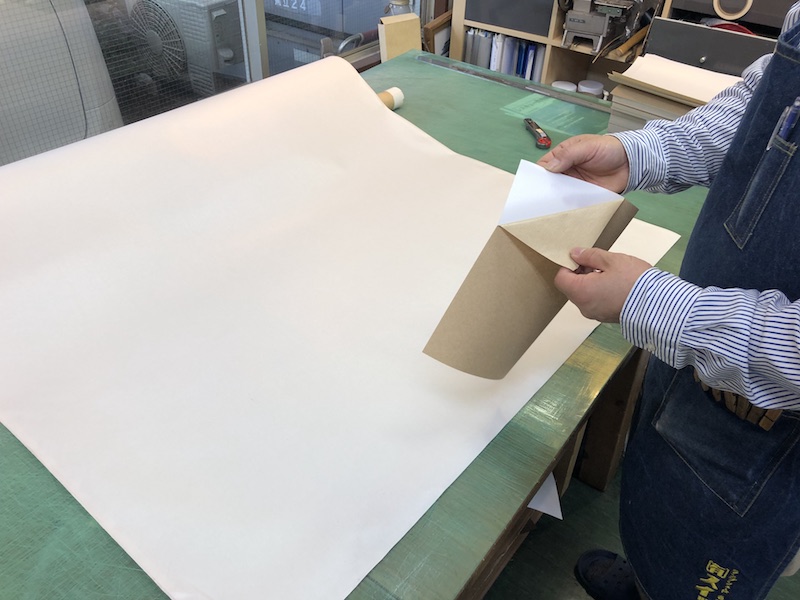

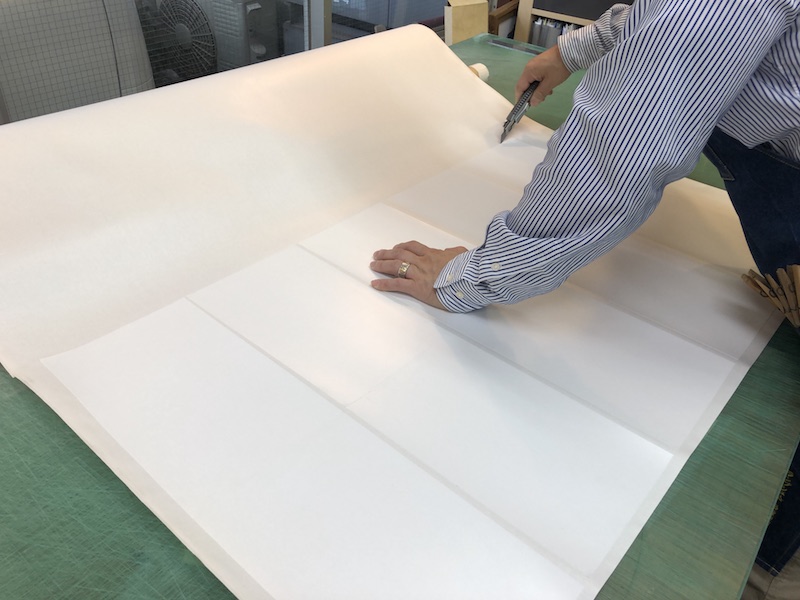

まずは笠の型に合わせて、生地を切り抜きます。

今回は寸胴型シェードなので、長方形になります。

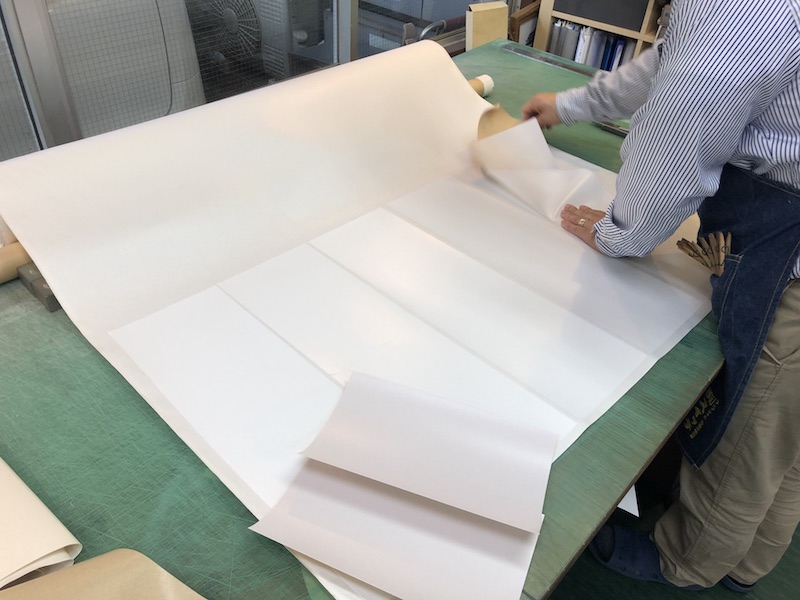

先に型と同型に抜いておいた裏張り用のフィルムを貼ります。

ピッチを丁寧に合わせて貼ったのは切る時に横着するためです。

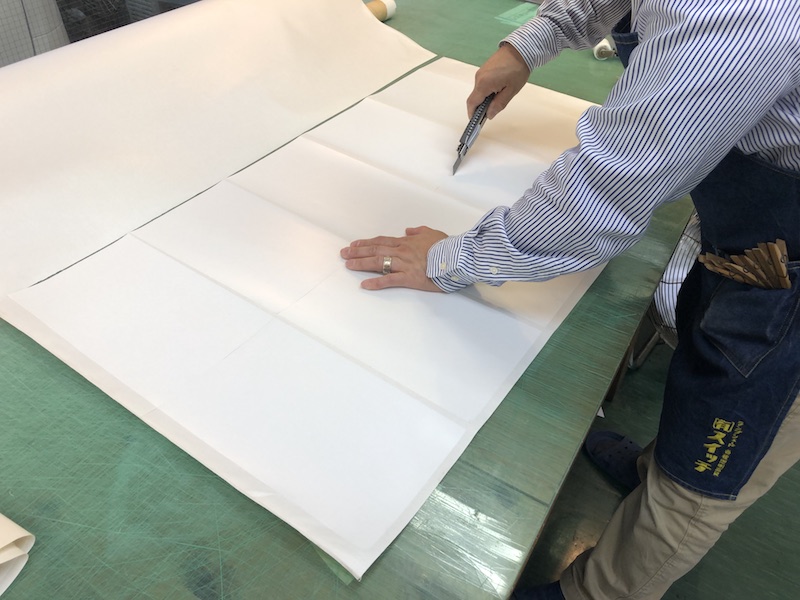

裏張りのフィルムに合わせてカッターで生地を切り抜いて行きます。

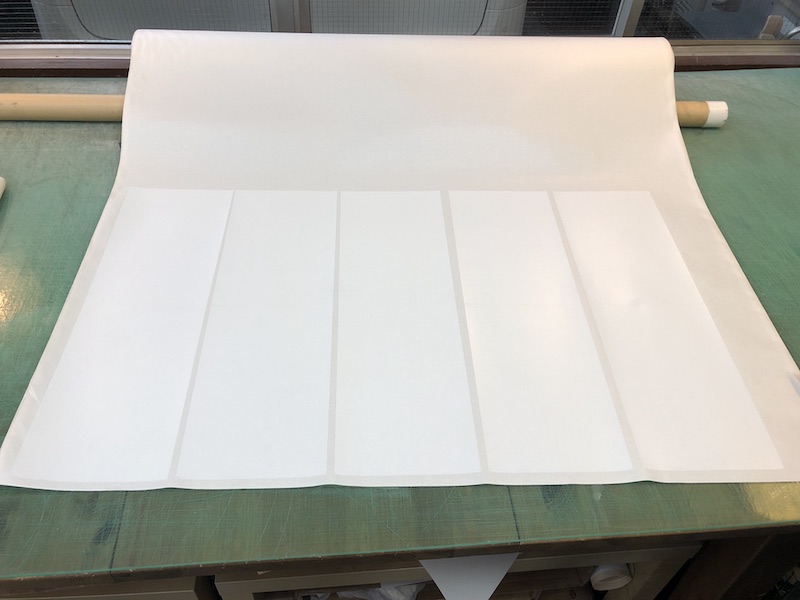

型の切り抜き完成です。

枠を嵌め込むためにさらに下拵えします。

枠周りは裏張りが邪魔なので裏張りの両端、表生地に達しない力加減でフィルムにだけ切り込みを入れます。

フィルムを剥がし、

枠を固定する位置に3mm幅の両面テープを貼ります。

この両面テープですが、他の笠の型ならのりで固定したいところなんです。

ところが、今回は寸胴型のシェード

テーパーがないため、のりで固定するには、乾くまでクリップで留めないとストンと枠が落ちてしまいます。

なので寸胴型に限り、両面テープを用います。

これで下拵えは終了です。

いよいよ組み立てに入ります。

貼り合わせ

貼り合わせは地味に経験がものをいう箇所です。

灯が入ったとき、貼り合わせ箇所は影が出ますので、出来るだけ幅は細くしたいのですが、細すぎると色々と問題があります。

詳細は省きますが、大きさ・生地の厚み・型によって貼り合わせの幅に必要十分な幅があります。

通常は10mm(7mm〜なら何とか行けると思いますが、細いとそれなりにリスクとなります。)ですが、今回は80φと小さなシェードに3層生地にフィルムの裏張りと、大きさと生地硬さのバランスをみて11mmにしました。

実はこの大きさにこの生地では、生地の硬さに対してキツいアールで貼ることになるため、貼り合わせ面が生地の張力で戻って浮いてしまい、綺麗に貼りづらいのですが、敢えて増加幅を1mmに抑えました。

小さいシェードだけに貼り合わせの影も大きくしたくないですから。

1mmだけ大きくとって、笠屋の奥義できっちり貼ります。

この奥義だけは内緒です。

自作の方々は創意工夫でクリアしてみてください。

我々の方法だけが正解ではありませんので、出来るはずです。

お仕事のオーダーの方には普通にお教えします。

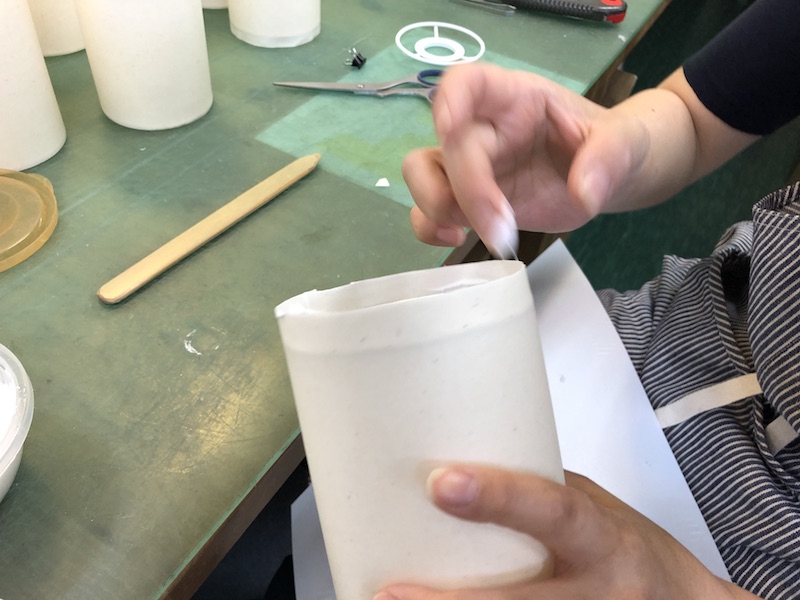

枠を入れる

本来ならこの型の場合、両端の枠を入れてから作業するのですが、今回は80φと小型なので、両端を先に入れてしまうと、手が入らなくなってしまいます。

なので、片側ずつ枠を入れて処理して行きます。

まず下枠を入れて両面テープで固定された位置で生地を巻き込んでいきます。

まずはヘリにのりを塗ってシワにならないように内側に折り込んでいきます。

この時、のりを塗ってすぐに折り込むと上手く貼りつかず、すぐに浮いてしまいます。

のりは乾く直前が最も接着力が強いので軽く乾かしてから折り込むと浮くことなく、くっつきます。

一周折り込んだら、巻き込みをします。

ただヘリを内側に折り込むだけですと、シェード側面に折り代が掛かってしまいます。

写真でわかるでしょうか?

灯を入れるとわかりやすいかもしれません。

折り代が影になっています。

そこで竹べらを使って折り代を枠と側面との間に詰め込むように巻き込んでいきます。

巻き込んだ後、巻き込む前との違いに注目してください。

灯を入れた様子。

枠の影の下に折り代の影が出なくなっています。

下枠の取り付けはこれで終わりです。

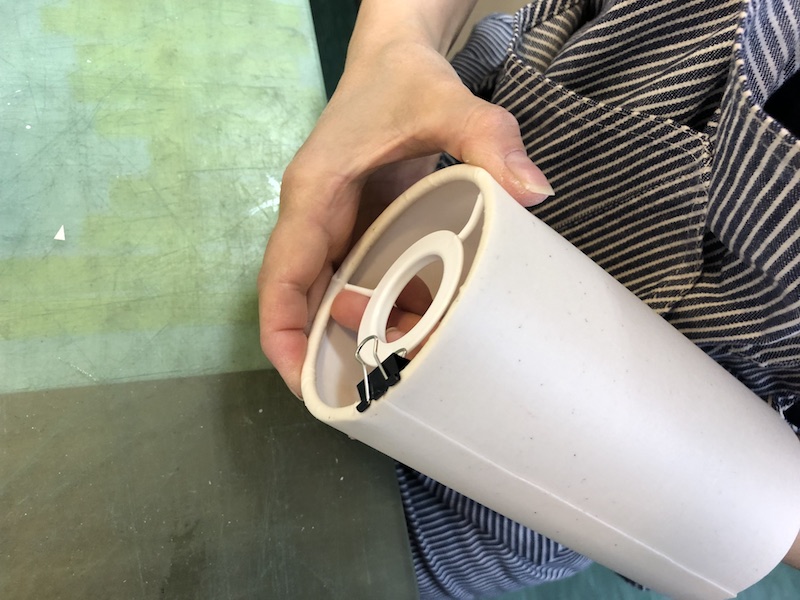

次に上枠を取り付けます。

基本的な手順は下枠と同じです。

上枠は器具を取り付けるための構造になっていますので、そこだけ一手間があるだけです。

このように枠と干渉する部分の折り代を切っておきます。

あとは下枠同様、のりを塗って、軽く乾かしてから、

折り込んで、乾かして、

巻き込んで、乾かします。

乾いたら、ハミ出したのりを綺麗に拭き取って、

最後に縁取りに共生地のテープを貼れば、

これで完成です。

ランプシェードの作り方の続きは

ランプシェードの使い方の記事は